Ehemalige öffentlich geförderte Forschungsprojekte am IAVT/ZmP

ACHTUNG! Die Inhalte dieser Seite werden nicht mehr aktualisiert!

Anlagenintegration der Kontakt-Thermografie als schnelles In-Line-Qualitätstool für leistungselektronische Module

BMWi - ZIM

budatec GmbH, Berlin

Kraus Hardware GmbH, Großostheim

Die schnelle und damit in-line-fähige Bewertung der Qualität von flächigen Verbindungsstellen von Leistungshalbleitern, welche durch Löten oder Sintern hergestellt werden, ist ein technisch noch ungelöstes Problem. Herkömmliche diagnostische Verfahren (z.B. Röntgen oder Ultraschallmikroskopie) sind entweder Prinzip-bedingt oder aufgrund der mit ihnen verbundenen Aufwendungen nicht geeignet, um beim Herstellungsprozess der Verbindungsstellen eine unmittelbare Qualitätskontrolle durchzuführen. Im Verlauf eines vorangegangenen Projekts wurde ein als Kontakt-Thermografie bezeichnetes neues Verfahren erdacht und labortechnisch untersucht. Dabei wird eine miniaturisierte Heizstruktur als Messkopf an den gelöteten oder gesinterten Leistungshalbleiter angekoppelt. Anschließend wird ein kurzer Heizimpuls in den Halbleiter eingebracht. Abhängig von der Qualität der unter dem Halbleiter liegenden Verbindungschicht breitet sich dieser Heizimpuls mit verschiedenen Charakteristiken aus. Diese unterschiedliche Ausbreitung wirkt direkt zurück auf die elektrischen Eigenschaften der Heizstruktur, die messtechnisch erfasst werden können. Der eigentliche Messvorgang (inklusive Heizimpuls) erfolgt innerhalb einer Zeit von maximal 1 Sekunde und ist damit absolut echtzeitfähig in die Produktionslinie einzubinden. Die anlagentechnische Umsetzung des Messprinzips und deren Integration in den Prozessablauf bei der Fertigung leistungselektronischer Module wird erstmals eine in-line-fähige Prüfapparatur, die eine echtzeitfähige Aussage zur Verbindungsstellenqualität ermöglicht, bereitstellen. Das Verfahren verspricht, im Vergleich zur bisherigen Praxis aufwändiger nachgelagerter Untersuchungen, eine kostengünstige Realisierbarkeit bis hin zur 100%-Prüfung in Echtzeit und damit eine unmittelbare Rückkopplung auf den vorgelagerten Prozessschritt der Verbindungsbildung.

Funktionsintegrierte Sandwichbauteile für die Flugzeugkabine als Voraussetzung für Industrie 4.0 und innovative Betriebs- und MRO-Prozesse

BMWi

TU Hamburg, Institut für Flugzeug-Kabinensysteme

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH

Gesamtziel des Vorhabens ist der Entwurf von funktionsintegrierten, intelligenten und datenverarbeitenden Sandwichbauteilen für die Kabine – so genannte Bauteile 4.0. Bei Flugzeugbauteilen geht man bisher traditionell aus Sicherheits- und Zuverlässigkeitsgründen strikt von einer Funktionstrennung aus: Eine Funktion, ein Bauteil. Diese hierarchische System- und Funktionseinteilung steht dem Streben nach multifunktionalen hochintegrierten und damit gewichtsoptimierten Bauteilen behindernd gegenüber. Der Automobilbau hat bewiesen, dass gerade die Integration von weiteren Funktionen, wie Energie- und Datenübertragung in Bauteile zur Gewichtsverminderung des Gesamtsystems bei mindestens gleicher Zuverlässigkeit und Sicherheit führt. Stets ist die Funktionsintegration auch mit einem Gewinn an Komfort für die Insassen verbunden und führt zu intelligenteren Produktions- und/oder einfacheren Montage- und Wartungsprozessen.

Auch im Luftfahrzeugbau besteht daher die Notwendigkeit, das Prinzip der Funktionsintegration bei Bauteilen anzuwenden. Die Kabine bietet dazu beste Möglichkeiten, funktional hochintegrierte Bauteile mit diversen Elektronik- und IT-Funktionalitäten zu entwerfen, zu fertigen und einzusetzen. Relevante Bereiche sind hier z.B. die Kabineninnenverkleidung, der Fußboden, die Monumente und viele weitere in der Kabine eingesetzte Sandwichbauteile.

Thermografie-basierte Qualitätskontrolle für hochdynamische Montageprozesse in der Leistungselektronik

BMWi / ZIM

budatec GmbH Berlin

Fraunhofer IKT, Dresden

LFG-Eckhard Oertel e.K, Gera

Via Electronic GmbH Hermsdorf

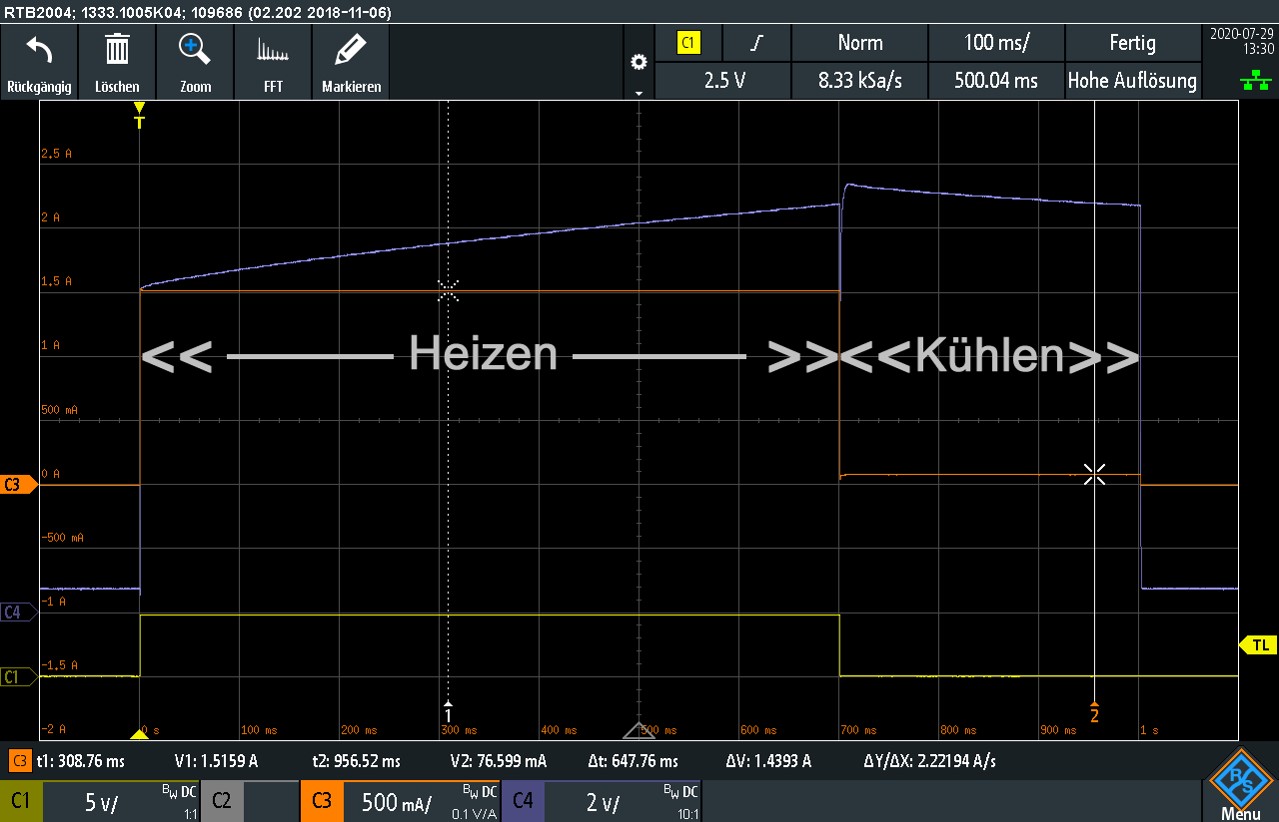

Das Projekt verfolgt die Zielstellung, durch prozessintegrierte Inspektion von flächigen Fügestellen der Leistungselektronik Gütesteigerungen bei der Montage derartiger Elektronikmodule zu erreichen und somit nachhaltig deren Langzeitzuverlässigkeit zu erhöhen. Dazu werden keramische Heizelemente mit hoher lokaler Heizleistung und integrierten aktiven Kühlstrukturen entwickelt. Die matrixartige Anordnung mit einzeln ansteuerbaren Heiz-Kühl-Elementen erlaubt eine ortsselektive Induktion von Wärmeenergie. Die hohe thermische Dynamik der Heizer ermöglicht außerdem die gezielte orts- und zeitaufgelöste Anregung der Probe bei der prozessintegrierten Thermografieinspektion der Fügeflächen.

Forschergruppe Optische Aufbau- und Verbindungstechnik für 3D-optomechatronische Baugruppen (3D-opto-MID)

DFG

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik und Institut für Optik, Information und Photonik)

Leibniz Universität Hannover (Institut für Transport- und Automatisierungstechnik)

Laserzentrum Hannover e.V.

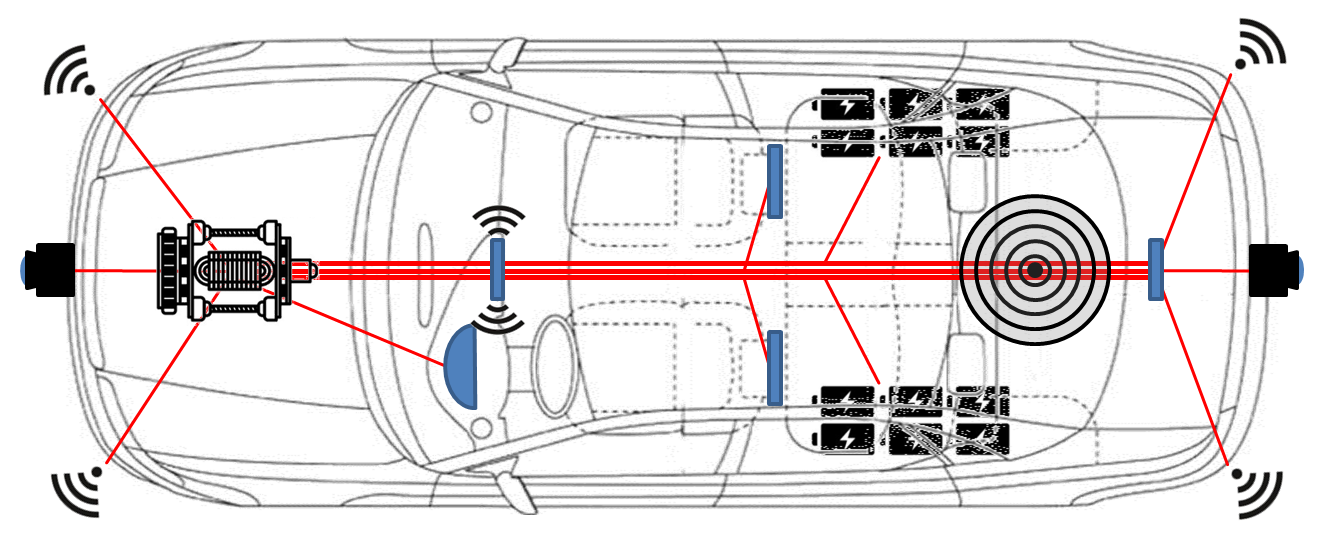

In aktuellen Roadmaps wird zunehmend die Rolle optischer Bussysteme als Rückgrat kommender Sensor- und Infotainmentnetzwerke in vielen Bereichen hervorgehoben. Besonders Automobil-, Luftfahrt- und Industrie-4.0-Anwendungen profitieren von hoher EMV-Kompatibilität und geringem Gewicht. Neben diesen Vorteilen sind besonders die hohe Bandbreiten-Energie-Effizienz sowie der geringe Platzbedarf optischer Verbindungen hervorzuheben. In Zeiten stetig steigender Datenmengen geraten Standard-Kupferverdrahtungen zunehmend an ihre Grenzen, speziell durch den Energieverbrauch bei hohen Übertragungsraten.

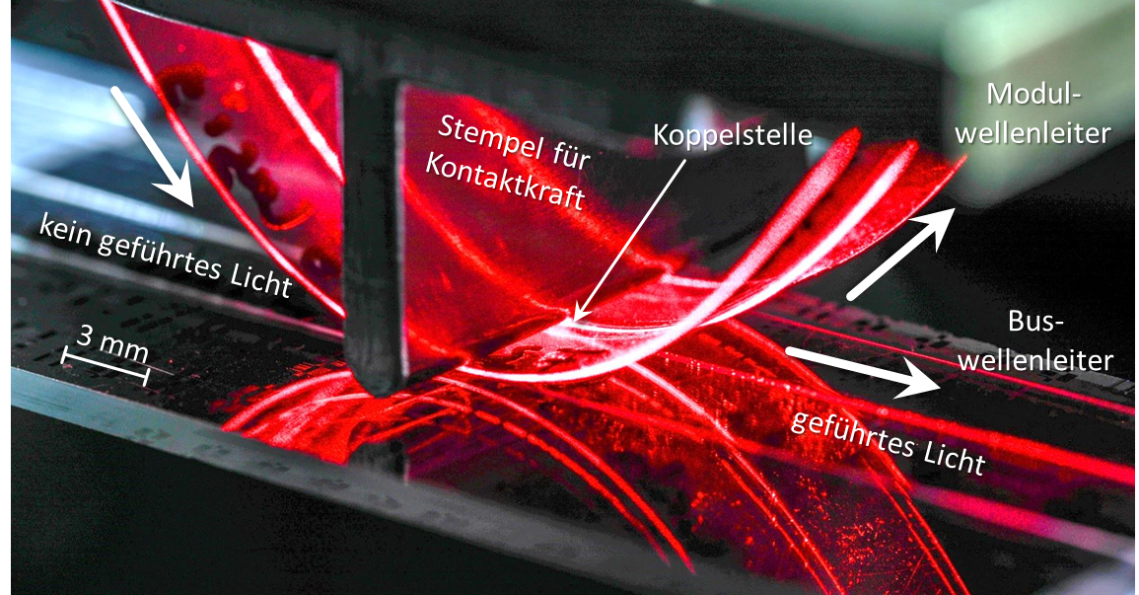

In der Forschergruppe OPTAVER (Optische Aufbau- und Verbindungstechnik für baugruppenintegrierte Bussysteme) werden die Modellierung, die Simulation und die additive Fertigung polymerer Lichtwellenleiter auf flexiblen Foliensubstraten und deren Verbindung durch asymmetrische Buskoppler als optisches Bussystem untersucht. In der ersten Förderperiode konnten die Systembestandteile wie geplant realisiert und im Zusammenwirken demonstriert werden. Dabei wurden die Lichtwellenleiter zunächst auf einer zweidimensionalen Folie aufgebracht. Diese wurde im Vorfeld konditioniert, um das Aspektverhältnis des Wellenleiters zu verbessern.

In der zweiten Förderperiode soll nun die Erweiterung auf dreidimensionale opto-mechatronisch integrierte Bauteile (3D-opto-MID) untersucht werden. Hierzu wird die Umformbarkeit der thermoplastischen Foliensubstrate genutzt. Die dreidimensionale Integration von optischen und mechatronischen Funktionalitäten führt zu einer Steigerung der Integrationsdichte und einer Erweiterung der Gestaltungsmöglichkeiten von opto-MID. Die lösbaren optischen Koppler bieten zudem eine 3D-fähige rekonfigurierbare Anbindung an ein Bussystem.

Electronics and ICT as enabler for digital industry and optimized supply chain management covering the entire product lifecycle

ECSEL JU / BMBF

Infineon Technologies Dresden und viele weitere Partner aus insgesamt 19 EU-Ländern

Das Hauptziel von Productive4.0 ist es, eine deutliche Verbesserung der Digitalisierung der europäischen Industrie durch Elektronik und IKT zu erreichen. Letztendlich zielt das Projekt auf die Alltagstauglichkeit in allen Industriebranchen ab - bis TRL8. Es adressiert verschiedene industrielle Bereiche mit einem einzigen Ansatz, dem der Digitalisierung.

Was das Projekt einzigartig macht, ist der ganzheitliche Systemansatz, der sich konsequent auf die drei Hauptpfeiler konzentriert: digitale Produktion, Supply Chain Networks und Product Lifecycle Management.

Dies ist Teil des neuen Konzepts, nahtlose Automatisierungs- und Netzwerklösungen einzuführen und die Transparenz von Daten, deren Konsistenz, Flexibilität und Gesamteffizienz zu erhöhen. Ein derart komplexes Projekt kann derzeit nur in ECSEL realisiert werden.

Das gut ausgewogene Konsortium besteht aus 45% AENEAS, 30% ARTEMIS-IA und 25% EPOSS-Partnern, die alle ECSEL-Gemeinschaften zusammenbringen. Es handelt sich um ein europäisches Projekt, das über 100 relevante Partner aus 19 EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern vertritt.

Auswirkungen von Verwindungen und Wölbungen während des Lötens auf die Qualität und Zuverlässigkeit von Lötstellen

AiF / DVS

Projektbegleitender Ausschuss: Balver Zinn Josef Jost GmbH & Co.KG; Christian Koenen GmbH High Tech Stencils; Danfoss Silicon Power GmbH; DHD Deubner Hoffmann Digital GmbH Leipzig; G&W Leiterplatten Dresden GmbH & Co. KG; Hella KGaA Hueck & Co; Hensoldt; Heraeus Materials Technology GmbH & Co.KG; Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH; Miele & Cie. KG; Robert Bosch GmbH; Seho Systems GmbH; Sensitec GmbH; Texas Instruments Deutschland GmbH; Trainalytics; Zollner Elektronik AG

Im SMT-Prozess erwartet man, dass die zu verarbeitenden Komponenten immer eben (bzw. unverbogen) sind. In der Realität treten aber Verwindungen und Wölbungen auf. Standards (z.B. IPC TM 650) geben Maximalwerte für diese Verbiegungen an, die aber nur für Raumtemperatur gelten. Für das Löten gibt es keine speziellen Grenzwerte. Am Institut steht mit dem TherMoiré® System eine Messausrüstung zur Verfügung, mit der man unter angenäherten Lötbedingungen die Verbiegungen von Bauelementen und Leiterplatten messen kann. Die zahlreich vorhandenen Messergebnisse zeigen, dass bei vielen Bauelementen und Leiterplatten erhebliche Verbiegungen nur während des Lötens auftreten, die mit real auftretenden Qualitäts- (z.B. Head in Pillow bei BGA) und Zuverlässigkeitsproblemen (z.B. Padabrissen) korrelieren.

Im Projekt werden Messungen an verschiedenen Bauelementen und Leiterplatten durchgeführt, deren Ergebnisse in eine Verbiegungsdatenbank einfließen. Es werden Testboards mit gezielt einstellbarem Verbiegungsverhalten konstruiert. In Experimenten werden die Einflüsse von solchen Verbiegungen auf die Qualität und die Zuverlässigkeit ermittelt. Die Zuverlässigkeitsanalysen werden durch FE-Simulationen ergänzt.

Als Endergebnis ergeben sich Empfehlungen für präzisere Grenzwerte von Verwindungen und Wölbungen, die in Standards einfließen können. Es wird dadurch möglich, qualitätskritische Komponenten zu identifizieren und Maßnahmen (notwendige Messungen, Änderungen der Konstruktion und der Materialauswahl) abzuleiten. Als Effekte können signifikante Fehlerquotensenkungen und Verbesserungen der Zuverlässigkeit von elektronischen Baugruppen erwartet werden.

Kompakte Hochspannungsnetzteile für die Integration in Laserquellen

ZIM / BMWi

TU Berlin - Forschungsschwerpunkt Technologien der Mikroperipherik

Tigris Elektronik GmbH

LFG - Eckhard Oertel e. K.

Im Projekt KoHLa (Kompakte Hochspannungsnetzteile für die Integration in Laserquellen) wird die Miniaturisierung und Integration eines Hochspannungsnetzteils für eine CO2-Laserbearbeitungsanlage angestrebt. Aktuell wird das Hochspannungsnetzteil als 19“-Racklösung umgesetzt. Eine massive Bauraumreduzierung und direkte Integrierbarkeit, Innovationen der elektrischen Funktion, der Aufbau- und Verbindungstechnik und des Entwärmungskonzepts stehen im Vordergrund.

Unter Weiterentwicklung der PowerBoard-Technologie (organische Leiterplatten mit dicker, strukturierter Kupferinnenlage) und der Entwicklung von organisch-keramischen-Verbundaufbauten wird eine Leistungsbaugruppe entwickelt. Damit lässt sich die Ablösung bisheriger Kühlkonzepte, die Integration analoger Leistungs- und digitaler Regelstrukturen, die Nutzung von kostengünstigen Materialien und Bauelementen sowie die stärkere Miniaturisierung der Leistungsbaugruppe und direkte Integration in das Gesamtsystem realisieren. Ziel ist es, einen Hochspannungsnetzteildemonstrator herzustellen, der Funktion, technologische Weiterentwicklung und Machbarkeit von organisch-keramischen Verdrahtungsträgern aufzeigt.

Auf flexibler Elektronik und Optik basierendes tragbares Gerät zur in vivo Spektrometrie von Blutbestandteilen für die Telemedizin

EU-EFRE über SMWi - SAB

Institut für Biomedizinische Technik der TU Dresden

Anvajo GmbH

Die Blutspektrometrie (BSP) erlaubt gemeinhin eine quantitative Bestimmung von Blutbestandteilen. Vor dem Hintergrund einer Zunahme chronischer Erkrankungen und einer ausgeprägten Multimorbidität verfügt eine nicht-invasiv in vivo ausgeführte BSP über unzählige klinische und außerklinische Anwendungen. Im Gegensatz zur in vitro BSP, welche heute Stand der Technik ist, ist die in vivo BSP allerdings noch nicht ausreichend realisiert. Die Schwierigkeit besteht darin, dass sekundäre statische (Haut und Knochen) und dynamische Einflussfaktoren (Blutpulsation) in vivo erfassbare Spektren bestimmen und eine Analyse der Blutbestandteile verhindern. Ein Schwerpunkt des Projekts ist die Entwicklung eines tragbaren Gerätes, welches ein Mikrospektrometer zur Aufnahme der Absorptionsspektren enthält und eine Elektronikeinheit, die auf Basis flexibler Substrate vom Institut für Aufbau und Verbindungstechnik integriert wird. Um der Herausforderung der robusten Biosignalaufnahme, auch unter schwierigen Bedingungen zu begegnen (Bewegung, etc.), werden neue innovative hardwareseitige Lösungen implementiert.

Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte und Ergebnisse finden Sie hier.

Responsive Fab

EFRE, SMWA, SAB

GLOBALFOUNDRIES Dresden Module One Limited Liability Company & Co. KG (Gesamtprojektleitung)

HAP Handhabungs-, Automatisierungs- und Präzisionstechnik GmbH Dresden

Roth & Rau - Ortner GmbH

Institut für Technische Logistik und Arbeitssysteme der Technischen Universität Dresden

Im Rahmen des Projekts Responsive Fab bearbeitet unsere Arbeitsgruppe das Teilprojekt "Erweitertes Scheduling". In diesem Teilprojekt werden Verbesserungs- und Optimierungsmaßnahmen im Bereich der Produktionsplanung und -steuerung untersucht, mit dem Ziel, die Flexibilität und Planungsstabilität in der Halbleiterfertigung zu erhöhen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ablösung bzw. Ergänzung des derzeitigen Dispatchings durch Scheduling-Algorithmen.

Funktionsintegration für die Mikro-/Nanoelektronik

SMWK

Fraunhofer Gesellschaft: Institut für Photonische Mikrosysteme (IPMS),Institut für Elektronische Nanosysteme (ENAS),Institut für Integrierte Schaltungen (IIS-EAS), Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM-ASSID; TU Dresden, Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik: Institut für Festkörperelektronik (IFE), Institut für Feinwerktechnik und Elektronik (IFTE), Institut für Halbleiter und Mikrosysteme (IHM); TU Chemnitz – Professur für Werkstoffe und Zuverlässigkeit; Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden – Fakultät Informatik / Mathematik

Das Leistungszentrum "Funktionsintegration für die Mikro-/Nanoelektronik“ ist ein Verbund aus Einrichtung der TU Dresden, TU Chemnitz und der Fraunhofer-Gesellschaft. Es soll vor Allem den Mirko-/Nano-Elektronik Standort Sachsen stärken und einen langfristigen Erhalt der auf nationaler und europäischer Ebene wichtigsten Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentrums sicherstellen. Ein zentraler Aspekt hierbei ist die Schaffung von Kooperationsstrukturen zwischen der technisch-wissenschaftlichen Grundlagenforschung und den Bedürfnissen der Industrie. Gerade vor dem Hintergrund immer komplexer, kleiner und heterogener Systeme und der 3D-Integration von verschieden Komponenten ist die Abstimmung der Forschungsarbeit in unterschiedlichen Bereichen der Mikroelektronickherstellung von größter Bedeutung.

Am IAVT werden hierzu neue Materialien und Verfahren untersucht um bei niedrigeren Temperaturen und Drücken Verbindungen zu erzeugen als bisher möglich. Ein anderer Fokus der Forschungsarbeiten am IAVT liegt in der Herstellung neuer Kontakte mit nanoporösen intermetallischen Verbindungen.

Aktive verlustarme Magnetlager hoher Steifigkeit und Präzision mit integrierter Induktionsmessung und schneller Leistungselektronik, Phase II

DFG

Lehrstuhl Elektrische Maschinen und Antriebe des Elektrotechnischen Instituts der TU Dresden

Institut für Integrative Nanowissenschaften des Leibniz-Instituts für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden

Aufbauend auf den Ergebnissen der Phase I des DFG-Projekts und in Ergänzung zu den Arbeitspaketen der Projektpartner liegt der Schwerpunkt am IAVT in der Entwicklung der Aufbau- und Verbindungstechnik für flexible ultradünne Flussdichtesensoren für Magnetfelder senkrecht zur Sensorebene. Der vollständige Sensor soll eine maximale Bauhöhe (inkl. Substrat, Kontaktierung, Verkapselung und Haftschicht) von 150 µm nicht überschreiten. Die Langzeitstabilität (>10 Jahre) für die im Magnetlagerbetrieb typischen Umgebungsbedingungen soll dabei gegeben sein und durch entsprechende beschleunigte Alterunsgstests nachgewiesen werden.

Entwicklung der Grundlagen für eine schnelle Thermografiekamera mit wenigen Bildpunkten für die kostengünstige Inspektion von planaren Löt- und Sinterverbindungen der Leistungselektronik

SMWK/SAB

TU Dresden, IFE

Wesentliche Baugruppen der Elektronik, die gerade für die Megatrends Elektromobilität und Erneuerbare Energien unabdingbar sind, sind Umrichter-, Motorantriebs- und andere Leistungsbaugruppen. Diese enthalten wiederum als zentrale Elemente ungehäuste Leistungshalbleiter aus Silizium (Si) oder Siliziumkarbid (SiC), welche über Flächenlötungen oder Sinterverbindungen mit ihrem Substrat verbunden sind. Bild 1 zeigt ein solches Bauelement und eine damit gefertigte Leistungsbaugruppe.

Problematisch beim Einsatz dieser Halbleiterbauelemente ist die Qualitätskontrolle der Verbindungsstelle mit dem Trägersubstrat. Für die Herstellung dieser Verbindung werden hauptsächlich Lötverfahren eingesetzt. Mehr und mehr kommt aber auch das Silbersintern zum Einsatz.

Ziel des Projektes ist es, eine preiswerte und perspektivisch inline-fähige Lösung für ein kostengünstiges Thermografiesystem mit nur wenigen Bildpunkten, welches integral über eine definierte Messfläche (z. B. definierte Teile der Die-Fläche des Leistungshalbleiters) den Temperaturverlauf nach thermischer Anregung zeitlich und temperaturmäßig hochaufgelöst erfasst, zu entwickeln. Die Prüfung ist als vergleichendes Messverfahren angelegt, so dass die innerhalb kurzer Messzeiten (und damit in-line-fähig) gemessenen thermischen Ausgleichsvorgänge des Prüflings mit denen eines Gutteils, dessen Verbindungsstellenqualität zuvor mittels Laborverfahren (Röntgen-CT/Ultraschall) oder zerstörend (Metallografie) detailliert ermittelt wurde, verglichen werden.

Überwachung von CFK-Strukturen durch Einsatz textilbasierter und textiltechnisch integrierter Sensorsysteme

Forschungskuratorium Textil e.V.

TU Dresden / Institut für Textilmaschinen und textile Hochleistungswerkstofftechnik

TU Dresden / Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik

- Verfahrensentwicklung zur Umsetzung, Integration und Kontaktierung sowohl von textilbasierten und ‑verarbeitbaren Sensoren zur präzisen Ermittlung von lokalen und globalen Beanspruchungszuständen und Schäden in CFK mit duroplastischem Matrixsystem als auch von textiltechnisch verarbeitbaren elektronischen Bauelement- und Schaltungsträgern zur vorzugsweise drahtlosen Signal- und Energieübertragung

- Verfahrensanweisung für die Umsetzung und Integration der Sensorsysteme in CFK unter möglichst geringen zusätzlichen Prozessaufwand für KMU als auch mit marginaler Beeinflussung der mechanischen Eigenschaften der CFK-Strukturen

- Realisierung von endanwendungsnahen Funktionsdemonstratoren (z. B. CFK-Lastenholm oder Rotorblatt WEA; CFK-Chassis Automobil)

- elektrische Isolation/Schirmung der Sensorsysteme / integrierten Elektronikkomponenten gegen CFK-Strukturen zur Vermeidung von Kurzschlüssen

Entwicklung SNEF-basierter Touchscreens zu hoch-sensitiven, störungsfreien Echtzeit-Kontrolle adhärenter Zellkulturen mittels kapazitiv-elektrischer, induktiv-elektrischer ...

SMWK

TU Chemnitz

FZDR Dresden Rossendorf

Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. (HZDR), die Technische Universität Chemnitz (TUC) und die Technische Universität Dresden (TUD) haben sich zum Ziel gesetzt, im Rahmen des Kooperationsprojektes „Entwicklung SNEF-basierter Touchscreens zur hochsensitiven, störungsfreien Echtzeit-Kontrolle adhärenter Zellkulturen mittels kapazitiv-elektrischer, induktiv-elektrischer und akustisch-mechanischer Breitband-Impedanzspektroskopie (PolCarr-Sens)“ die PolCarr®-Technologie für die Kontrolle des adhärenten Aufwachsens von Zellkulturen weiter zu entwickeln. Innerhalb des Vorhabens soll die Mikro-Sensorik für drei verschiedene, sich ergänzende Breitband-Impedanzspektroskopie-Verfahren in Mikrotiterplatten mit PolCarr®-Boden integriert und eine Auswertesoftware für die Routine-Beobachtung des Zellverhaltens unter experimentellen Bedingungen mittels Breitband-Impedanzspektroskopie entwickelt werden. Die Anwendung PolCarr-Sens basiert auf der patentgeschützten PolCarr®-Basistechnologie des HZDR. PolCarr-Sens hat das Potential für eine automatisierte High-through-put-Kontrolle der Eigenschaften adhärenter Zellen und stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber herkömmlichen Kontrollmethoden, bspw. gegenüber der Lichtmikroskopie, dar.

Zerstörungsfreie Prüfung von geschweißten plattierten Stählen mit Radiowellen-Verfahren

DFG

Universität Rio de Janeiro

The discovery of oil in deep waters of the Pre-salt region reported some years ago by Petrobras is changing the national oil industry, requiring new technologies to be developed. Along with the challenges of marine exploitation (offshore) came the need to look for materials with increasingly specific properties to be used in submarine structures and equipment, primarily due to the severity of the environments in which these materials are operating. . In this context the steel industry has improved the development of special steels adding chromium, nickel and molybdenum contents to the basic carbon steel alloy. Due to the possible emergence of fatigue cracks and the relevance of the structures manufactured by clad steel, it is extremely important to perform periodic inspections of such equipment, and the implementation of nondestructive testing is indicated. Nondestructive tests (NDT) are tests on materials used to verify whether there are any discontinuities or internal faults in the material, without changing its physical, chemical, mechanical or dimensional features and without interfering in its subsequent use. The nondestructive technique by Eddy Current, is widely known and commonly used for structure inspection [5], because of its high capability of detecting cracks and micro cracks in various metallic materials. By operating EC devices in high-frequency (HF) and very high frequency (VHF), range (3-300 MHz [9]), capacitive effects or effect related to permittivity of the object are significantly influencing the EC signal. By interpretation of both, the conductivity and capacitive effects, a far more detailed material diagnostic becomes possible.

ESF-Nachwuchsforschergruppe "Kommunikationsinfrastrukturen für Attonetze in 3D-Chipstapeln"

ESF/SAB

TU-Dresden, Fakultät für Elektro- und Informationstechnik:

- Institut für Halbleiter- und Mikrosystemtechnik

- Professur für Halbleitertechnik

- Institut für Nachrichtentechnik

- Professur Hochfrequenztechnuik

- Juniorprofessur für Integrierte Photonische Bauelemente

- Vodafone Stiftungsprofessur Mobile Nachrichtensysteme

- Deutsche Telekom Professur Kommunikationsnetze

- Institut für Feinwerktechnik und Elektronik-Design

- Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

- Professur für Hochparallele VLSI-Systeme und Neuromikroelektronik

- Professur für Schaltungstechnik und Netzwerktheorie

Die fortwährende Miniaturisierung führt in den nächsten 20 Jahren an physikalische Grenzen. Bereits heute werden Chips in 14 nm CMOS produziert. Bei weiterer Skalierung sind die Abstände der Transistorgeometrien in der Größenordnung weniger Siliziumatome im Kristallgitter bzw. nur noch wenige Atomlagen dünn.

Ein möglicher Ausweg ist die 3D-Integration, das heißt das Stapeln von Chips übereinander. Hierdurch entstehen im Miniaturformat „Hochhäuser“ der Elektronik. Um das gesamte Potential dieser Technologie nutzen zu können, ist es notwendig, dass Informationen innerhalb des gesamten Chipstapels ausgetauscht werden können. Dies bedeutet, dass eine völlig neue Kommunikationsinfrastruktur mit all ihren Komponenten in kleinsten Abmessungen erforscht und entworfen werden muss, die hochgradig energieeffizient und ressourcenschonend ist. Durch diese Kommunikationsinfrastruktur entsteht ein eigenes Internet innerhalb eines Chipstapels im Kleinstformat, weshalb dies für die neue Forschergruppe „3D-Attonetz“ genannt wird.

Das Thema dieser Nachwuchsforschergruppe gehört zu einer der wichtigsten Branchen Sachsens und Deutschlands (vgl. auch Hightech-Strategie des Bundes und Innovationsstrategie des Freistaates Sachsen), der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Mikroelektronik-, Halbleiter- und Photovoltaikindustrie hat eine lange Tradition im Raum Dresden/Freiberg/Chemnitz. Das sächsische Forschungs- und Entwicklungscluster Silicon Saxony, das ca. 300 Mitgliedsfirmen zählt, in denen etwa 40.000 Menschen beschäftigt sind, hat diese Bedeutung erkannt und treibt das Zukunftsthema 3D-Integration ebenfalls stark voran.

Die 3D-Integration und darauf aufbauend die 3D-Attonetze werden als Schlüsseltechnologie für viele zukünftige Produkte, innovative Technologien und Megatrends wie Smart Cities, Smart Grids oder Industrie 4.0 gesehen. Darunter z.B. auch das Taktile Internet, welches zusammen mit der fünften Mobilfunkgeneration ab ca. 2022 seinen Marktstart haben wird.

Sonderforschungsbereich (SFB) 912, “HAEC – Highly Adaptive Energy-Efficient Computing"

DFG

Alle Projektpartner gehören zur Technischen Universität Dresden.

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik:

- Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und Elektronik

- Institut für Nachrichtentechnik

- Institut für Aufbau- und Verbindungstechnik der Elektronik

Fakultät Informatik:

- Institut für Technische Informatik

- Institut für Systemarchitektur

- Institut für Software- und Multimediatechnik

- Institut für Theoretische Informatik

Naturwissenschaftliche Fakultät, Bereich Mathematik

- Institut für Numerische Mathematik

Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH)

Teilprojekt A10: Systemintegration für optische und drahtlose Pbit/s Übertragung in Hochleistungsrechnern

Um dem steigenden Energiebedarf der globalen Internetnutzung und den daraus resultierenden ökologischen Auswirkungen zu begegnen, verfolgt der Sonderforschungsbereich HAEC („Highly Adaptive Energy-Efficient Computing“) als visionäres Ziel die Erforschung von Technologien, die Computersysteme mit hoher Energieeffizienz ermöglichen ohne deren hohe Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen. Um das Ziel eines integrierten Ansatzes für hochadaptive energieeffiziente Informationsverarbeitung zu erreichen, wird das Problem auf allen betroffenen Technologieebenen angegangen: der Hardware, der Computerarchitektur und dem Betriebssystem, der Softwaremodellierung als auch der Anwendungsmodellierung und der Ebene der Laufzeitkontrolle. Es soll ein neuartiges Konzept (die HAEC-Box) für den Aufbau von Computern untersucht werden, in dem innovative Ideen für optische und drahtlose Chip-zu-Chip-Kommunikation angewandt werden. Der HAEC-Sonderforschungsbereich ist ein erster Versuch, um hohe Adaptivität und Energieeffizienz in einem integierten Ansatz zu erreichen.

Innerhalb des SFB 912 das IAVT bearbeitet das Teilprojekt A10: Systemintegration für optische und drahtlose Pbit/s Übertragung in Hochleistungsrechnern. Der Forschungsschwerpunkt des Teilprojektes ist die Integration der Komponenten der Transceiver in ein Hochleistungspackage. In der Phase II wird an folgenden Forschungsthemen geforscht: die elektro-optische Integration auf Leiterplatten- und Package-Level, die Aufbau- und Verbindungstechnike für mm-Wellenübertragung und das Einbetten bzw. die Integration von Komponenten auf dem Wafer-Level.

Forschergruppe Optische Aufbau- und Verbindungstechnik für baugruppenintegrierte Bussysteme

DFG

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik und Institut für Optik, Information und Photonik)

Leibniz Universität Hannover ( Institut für Transport- und Automatisierungstechnik)

Das Potenzial präziser, ortsaufgelöster Dehnungsmessungen oder die Kapazität zur Übertragung sehr großer Datenmengen sind zwei Beispiele für den vorteilhaften Einsatz optischer Systeme. Neben den allgemeinen Vorteilen der optischen Signalleitung, wie vorwiegende Störfestigkeit gegenüber elektromagnetischer Strahlung, Funkenfreiheit zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen oder dem geringen Gewicht im Vergleich zu Kupferkabeln, nutzen moderne Technologien die Möglichkeiten, optische Wellenleiter in Strukturbauteile zu integrieren. Fragen zur Integration optischer Leiter in GFK-Verbundbauteile oder in Leiterplatten sind u. a. Gegenstand aktueller Forschung.

Ungelöst sind jedoch Fragen zur Signalübergabe an Knotenpunkten in photonischen Netzen. So existieren Möglichkeiten der optisch-elektrischen und elektrisch-optischen Signalwandlung. Eine ausschließlich passive Kopplung optischer Signale unterliegt gegenwärtig unterschiedlichen Limitierungen. Diese und weitere Herausforderungen der optischen Aufbau- und Verbindungstechnik greift die dislozierte Forschergruppe auf.

Das Ziel dieser Forschergruppe ist die Erforschung von Verfahren und Technologien für die Auslegung, Konstruktion und Fertigung dreidimensionaler, optisch funktionalisierter, mechatronischen Bauteilen (3D-opto MID).

Herstellung, Untersuchung und Optimierung einer elektrischen Funktionalisierung von Thermo-Bulbs

BMWi

Job Thermo Bulbs GmbH Ahrensburg

Thermo Bulbs sind thermische Auslöseelemente für automatische Sprinkler, Rauch- und Brandschutzklappen und andere Auslöseelemente. Die neueste JOB-Entwicklung ist die "Extinguishing Bulb (E-Bulb)" zum Löschen von Entstehungsbränden in elektrischen Schaltungen. Beim Zerplatzen der Ampulle bei einer definierten Umgebungstemperatur wird eine nicht leitfähige, ungiftige Löschflüssigkeit direkt freigesetzt und geht dabei sofort in den gasförmigen Zustand über. Durch den Kühleffekt und die Verdrängung des Sauerstoffes wird der Brand in Sekunden gelöscht.

Dieses Konzept soll mit einer zusätzlichen elektrischen Funktionalisierung der Thermo Bulb weiterentwickelt werden. Zusätzlich zur passiven Auslösung bei einer definierten Umgebungstemperatur soll die neu zu entwickelnde EF-Bulb auch aktiv durch eine direkte Beheizung der Ampulle zum Zerplatzen gebracht werden können. Durch einen solchen Auslösemechanismus können weitere Anwendungsgebiete im Brandschutz erschlossen werden, wobei die Auslösesensitivität erhöht und die Reaktionszeit reduziert wird.

Energy Efficient Aviation Solutions

BMBF

BBAA Berlin Brandenburg Aerospace Allianz e.V., Hamburg Aviation - Luftfahrtcluster Metropolregion Hamburg e.V., Kompetenzzentrum Luft- und Raumfahrttechnik Sachsen/Thüringen e.V., Silicon Saxony Management GmbH

Das Gesamtziel des Konsortialvorhabens ist eine Erhöhung des Vernetzungsgrades der Akteure im definierten Aktionsfeld "Luft- und Raumfahrtindustrie". Dabei geht es insbesondere um eine stärkere Interaktion zwischen Zulieferern und Dienstleistern aus der Halbleiter/Elektronikindustrie einerseits und den spezifisch in der Luftfahrtindustrie tätigen Modullieferanten (Tier1, Tier2 etc.) und den Systemherstellern (OEM).

Das Teilvorhaben der TU Dresden beschäftigt sich mit "Integrationskonzepten für multifunktionale Bauteile im besonderen Umfeld der Luftfahrtindustrie". Der spezielle Beitrag dieses Teilvorhabens liegt in einer systematischen Analyse der Forschungsschwerpunkte in den beteiligten Clusterregionen sowie auf internationaler Ebene. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Applikation moderner Technologien der Aufbau- und Verbindungstechnik im Bereich der Luftfahrt, speziell im Bereich der Kabinenelektronik.

Prozessintegrierte Qualitätssicherung mit hochfrequenter Wirbelstrom-Messtechnik entlang der Prozesskette zu FKV-Herstellung

Forschungskuratorium Textil e.V.

TU Dresden / Institut für Textilmaschinen und textile Hochleistungswerkstofftechnik, Technische Universität Clausthal / Institut für Polymerwerkstoffe und Kunststofftechnik

Ziel des Forschungsprojektes ist die Weiterentwicklung des Hochfrequenz-Wirbelstrom-Verfahrens zu einem KMU-geeigneten, flexiblen, prozessintegrierten und automatisierten Qualitätssicherungsverfahren für die textile carbonfaserbasierte Halbzeug- und Preformherstellung, den Imprägnierprozess und ausgehärtete CFK-Bauteile. Diese Weiterentwicklung verfolgt das Ziel, mithilfe der Wirbelstrom-Messtechnik eine Grundlage zur automatischen Detektierung, Identifizierung und Quantifizierung von Fehlern und Qualitätsmängeln entlang der gesamten Prozesskette der CFK-Herstellung zu schaffen. Aufgrund der besonderen technologischen und wirtschaftlichen Relevant für KMU soll diese Entwicklung anhand der Prozesse Multiaxial-Kettenwirken (Halbzeugherstellung), Binder-Umformtechnik (Preformherstellung) und Vakuuminfusion (Verbundherstellung) erfolgen.